伯桢先进客户使用伯桢小鼠小肠类器官培养试剂盒(bioGenous K2001-MI),在体外成功构建特殊基因型(ApcMin/+)小鼠小肠及息肉类器官,为关键数学模型推演提供重要实验数据支持,于Nature主刊发表顶级学术成果。

癌症形成初期的细胞起源和演化研究对癌症的早期筛查和干预至关重要,但癌前阶段历时数年且多隐匿,准确识别早期肿瘤起始事件难度大。以结直肠癌为例,其已有腺瘤——癌序列发展模式,癌症基因组测序揭示其具有单一的起始克隆,而使用体细胞标记的克隆性分析表明,癌前腺瘤甚至恶性结直肠癌可能具有多克隆起源。目前,人们对早期病变形成的起源和演化动态了解仍有限。

2024年10月30号,中国科学院深圳先进技术研究院合成生物学研究所胡政、中山大学贺雄雷和何真团队在Nature在线发表题为“Polyclonal-to-monoclonal transition in colorectal precancerous evolution”的研究论文,通过碱基编辑细胞谱系示踪技术、类器官孪生模型,证明结直肠癌早期演化过程中存在多克隆到单克隆的重要转变,为结直肠癌早期干预提供思路。

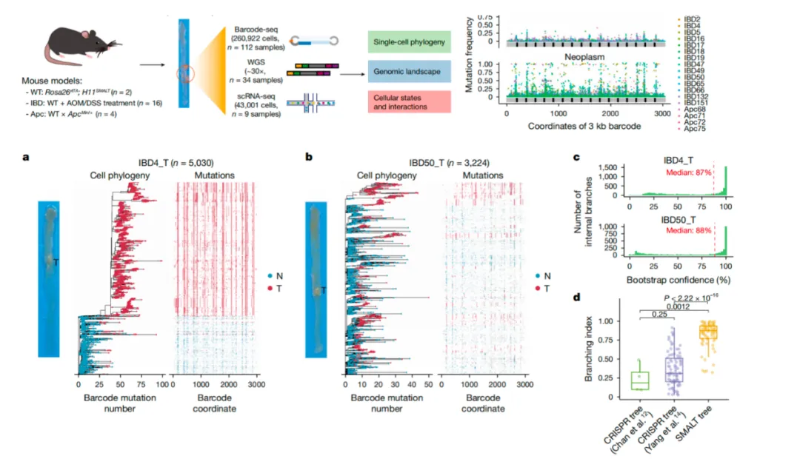

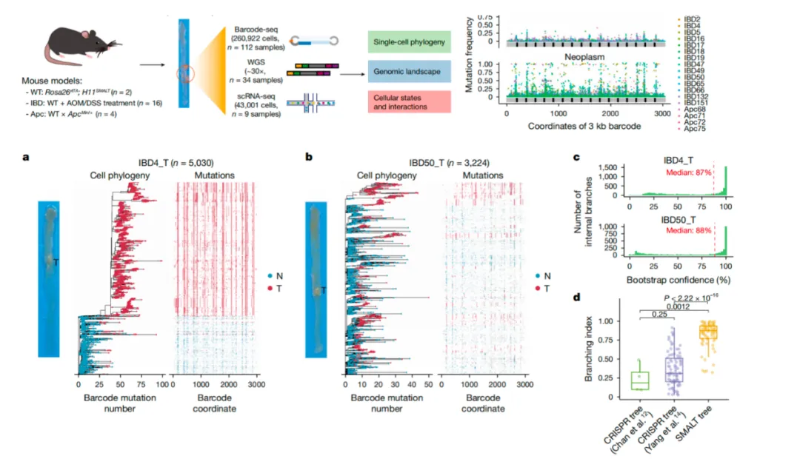

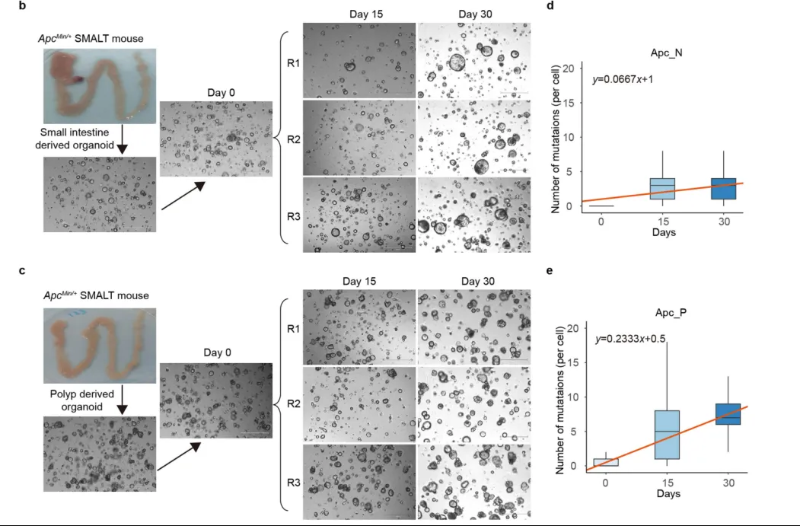

研究团队使用碱基编辑器的细胞谱系示踪系统(SMALT)转基因小鼠,构建了两种经典的肠癌模型:化学诱导的结肠炎癌变模型(AOM/DSS模型)和自发性结直肠癌癌前病变模型(ApcMin/+)。为30 个AOM/DSS 肿瘤及临近正常组织重建单细胞系统发育树,发现66.7%的AOM/DSS 诱导的肿瘤是多克隆性的,表明早期肿瘤发生可能是由多个独立的祖细胞驱动的。结合全基因组测序(WES)分析,他们发现单克隆病灶的全基因组突变负担更高,推定的驱动突变在单克隆病灶中也更为常见,表明单克隆病灶可能代表了结直肠癌发生的更晚期阶段。在ApcMin/+模型的17个息肉样本中,他们发现所有的样本都是多克隆性的,且每个息肉的起始祖细胞数量估计在4到100 之间,其多克隆性比AOM/DSS诱导病灶的更高。

图1 碱基编辑器的细胞谱系示踪(SMALT)

图1 碱基编辑器的细胞谱系示踪(SMALT)

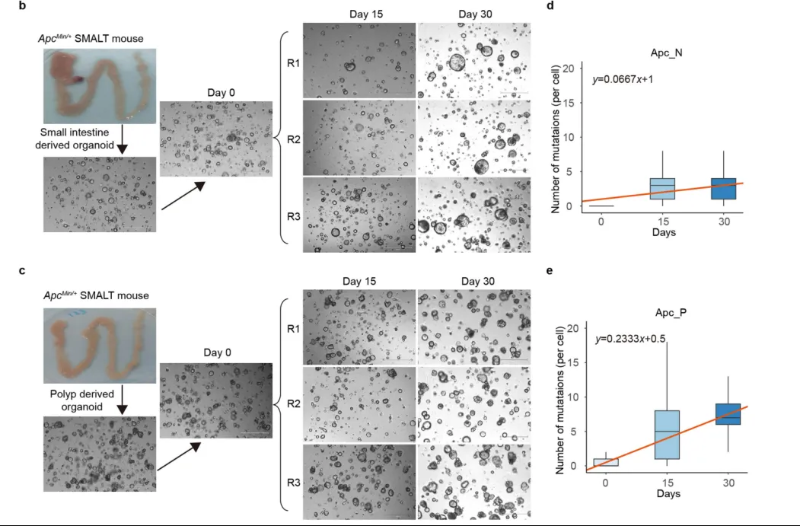

为测算病灶祖细胞出现时间,研究团队建立了祖细胞出现时间和单细胞突变数量的方程,并构建 ApcMin/+ 小鼠肠道类器官进行长期体外培养,检测肿瘤细胞、正常细胞突变情况,得出肿瘤细胞突变率与正常细胞突变率比例(r)作为关键系数,为研究肿瘤发生过程中细胞突变差异提供关键数据支持。

图2 类器官孪生为测算突变率及病灶祖细胞出现时间提供关键数据支持

图2 类器官孪生为测算突变率及病灶祖细胞出现时间提供关键数据支持

综上,该研究构建了一个早期结直肠癌发生的综合谱系图谱,为理解肿瘤起始的起源与演化提供了全新概念框架。

北京大学白凡教授于BioArt评述该研究为早期肿瘤筛查和靶向性预防提供了新的策略:有望在肿瘤尚未进入单克隆阶段时进行有效干预,从而阻止肿瘤的进一步恶性演化。该研究综合运用了多种前沿技术手段,包括单细胞谱系示踪及动物模型、人群队列研究、单细胞转录组、肠道单隐窝测序、类器官、定量建模等等,代表了肿瘤学研究多学科交叉的新范式。

该研究团队使用伯桢生物系列试剂、试剂盒(中国山东工厂)完成了本文类器官相关实验。

【伯桢类器官试剂:科学研发、工业生产、精准护航】

伯桢生物依托国际权威认证的智能化试剂工厂,以尖端实验数据为研发基石,通过ISO9001、ISO45001、IS014001质量管理体系全程护航。5000m2 GMP B+A级洁净车间搭载精密生产系统,实现全自动灌装工艺,每批次产品历经12道质控节点检测,全链条质控体系确保灵敏度、特异性及批次间一致性达国际前沿标准,为生命科学研究提供一站式类器官标准化解决方案。